名所旧跡、歴史の中にいきづいた保原。

これらはそのほんの一部です。

| 先人の残した文化。 名所旧跡、歴史の中にいきづいた保原。 |

|

| 保原町には、よく知られている史跡や、石仏の他にも隠れた史跡やそれにまつわる物語など数多くあります。 これらはそのほんの一部です。 |

|

|

|

|

●神明宮 保原神明宮は、伊勢の皇太神宮信仰を物語るものであり、また、流れ神明伝説で世に知られています。 たびたびの火災により、記録等は焼失して由緒は不明ですが、昔は近郷近在合せて三十七ヵ村の郷社であったと言われています。 境内には、昔、保原陣屋敷内に祀られてあった信達稲荷神社が移されてあり、当時の代官名入りの一対の灯篭や手洗鉢が現存しており面影が偲ばれます。 年二回の祭礼には、みこしや山車、屋台等が町内をねり歩き、町民や近隣からの大勢の参拝の人たちで賑わいをみせます。 |

|

●保原薬師堂 青々とした木立に囲まれ、荘厳な雰囲気をかもし出している薬師堂は、古くからこの地方の善男善女の篤い信仰が寄せられています。 由来記によると本尊は弘法大師、空海上人の作による秘仏である等、いろいろの説があります。 境内には、弁財天、足尾神社、地蔵尊、文殊尊、毘沙門天等の小社が祀られており、ささやかな民間信仰の対象となっています。 前庭にある「心字の池」にはふしぎな片葉の葦があり、片目の鮒が住んでいると言われています。 本堂の仏像及び、仁王門、仁王像共に保原町有形文化財(建物彫刻)に指定されています。 |

|

●長谷寺 長谷寺は永徳元年(一三八一)、中興第一世定善和尚によって再建、以来約六〇〇年の歴史のある古刹です。 入口の山門は、元、代官所保原陣屋の門を本堂再建に当たり寄付されたものです。 保原陣屋は白河藩主、松平定賢によって設置され、一時は幕領となりましたが、阿部正権の私領となって、引き継がれました。 陣屋の正門は城廊の大手門に当たるものでその建築形態をたどることの出来る門の遺構は保原町の歴史を物語る数少ない貴重な文化財であり、保原町有形文化財(建造物)第二号に指定されています。 |

|

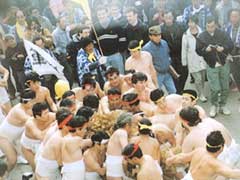

●厳島神社 厳島神社の祭神は田岐理姫、市杵島姫命佐依姫、田岐津姫の三柱の大神で古事記によると、天照大神の御弟素字戔鳴尊盛嶋大神の三人の姫神である。 野崎観音の境内に鎮座されていたが、明治二十六年八月十日、村社厳島神社として現在の神域に遷宮、鎮座され中村郷の守護神としたことから通称弁天様と呼ばれるようになった。 毎年行われる、つつこ引き祭は弁天様の祭礼神事で、近郷近在から選ばれた厄年に当たる若衆がつつこを引き合う勇壮な祭りとして伝承され天下の奇祭として知られており、昭和三十一年には県下十大祭に選定された。 近年は外人さんも混って人の目を楽しませている。 |

|

●高子沼 あの有名な独眼竜政宗が金鉱を隠すために堤防を築き、そしてそこに水を引いて沼にしてしまった、という話があります。 彼が戦国時代に長期にわたって勢力を維持出来たのも多くの黄金を所持していたからだといわれており、そして、金鉱の採掘に相当な力を注いでいたのも事実です。 正宗が豊臣秀吉らによって仙台に移されてしまい、信達地方は会津の蒲生氏の所領になってしまいました。 その際正宗は数年をもって信達地方を取り戻す腹だったようです。 そして、正宗はこの高子金山を蒲生氏にわからぬように隠してしまうために水を引いて沼にしたという話があります。 |

|

|

| 前に戻る / トップページへ!! |